日本語教師として活躍されている方にお話を伺う「私の流儀」。

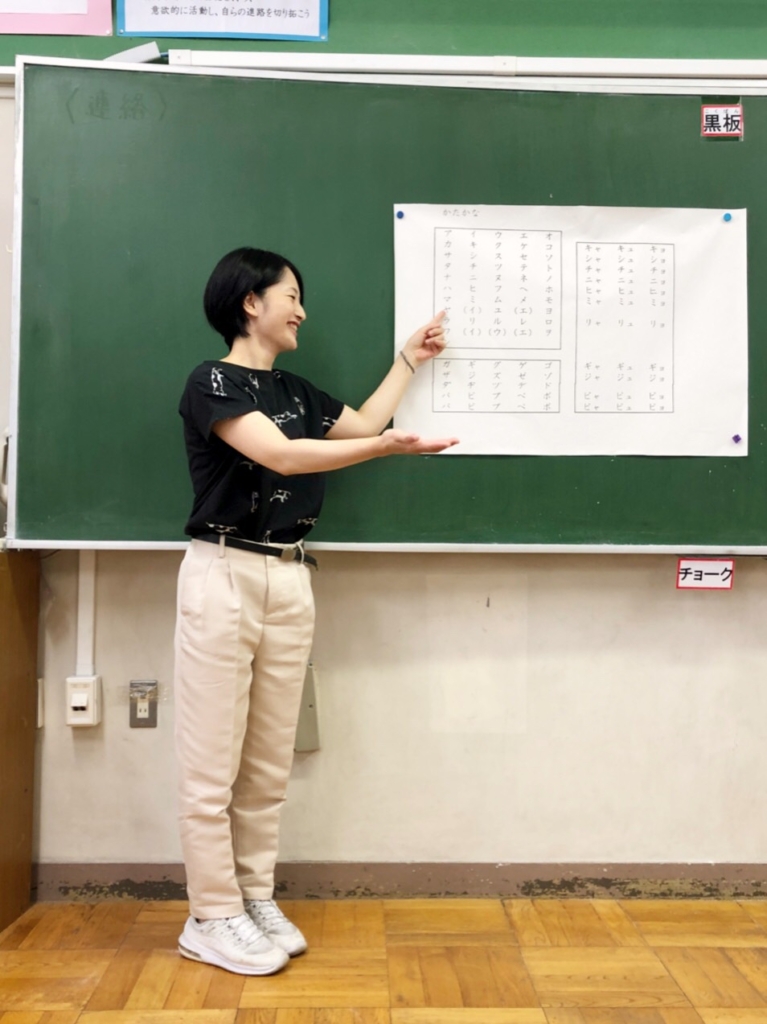

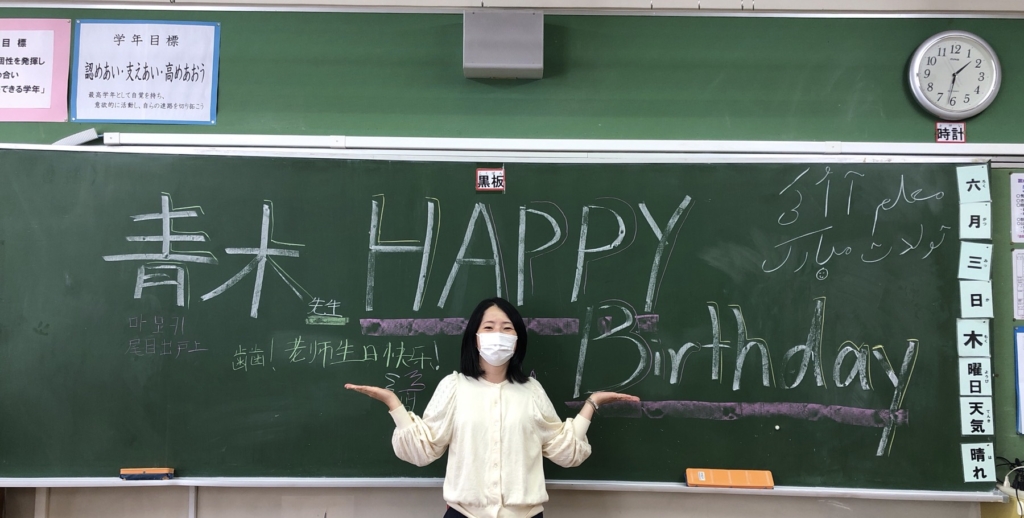

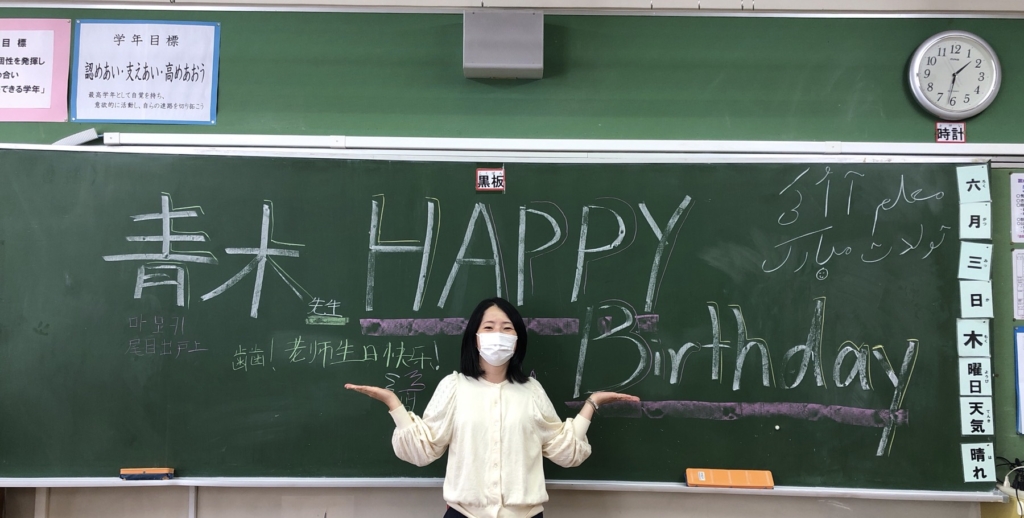

本日は、公立中学校で日本語の取り出し教育を担当されている、青木絵里さんにお話を伺いました。

大学と大学院で日本語教育を専攻されていたということで、日本語教師を目指す学生のみなさんにも参考になるお話を聞くことができました。

プロフィール

高校生のときのアメリカ研修旅行がきっかけで、日本語教師の仕事に興味を持ち、大学では日本語教育を専攻。

大学院でも日本語教育を研究し、大学院に来ていた求人に応募し、中国の大学で日本語教師としてのキャリアをスタート。中国では2年半勤務。

帰国後は日本語学校や大学の非常勤講師として勤務したが、妊娠を機に退職。

現在は、公立中学校で、日本語の取り出し授業の教師として勤務。

日本語教師として約10年活躍されている。

日本語教育専攻学士過程・修士課程修了。

日本語教師になったきっかけ

bun.style

bun.style本日はよろしくお願いします!

まずは日本語教師を目指したきっかけを教えてください。

高校のときにアメリカへの海外研修があり、そこで姉妹校の見学にも行きました。

姉妹校の学生がみんな日本語を勉強しているのを見て、自分が英語を勉強している姿と重なりました。

英語には「文法的にはうまく説明できないけれど、こっちの言い方のほうが自然」という、文法を超えた母語話者の感覚による言い方が結構多いと思っていました。

現地の学校にも、日本語のそのような感覚で困っていたり悩んでいたりする生徒がいました。

母語話者感覚への戸惑いは、日本語を勉強する学習者にとっても同じなのだと気付きました。

私は日本語の母語話者なのだから、それをうまく説明できるようになれば、ひとつの仕事にできるのではないかと思いました。

どこでも働くことができ、いろんな国の人と話せて、とても魅力的な仕事だと思い、そこから日本語教師になろうと決意して大学の進路を決めました。

日本語教師としての強み

日本語教師としてのご自身の強みはどんなところですか?

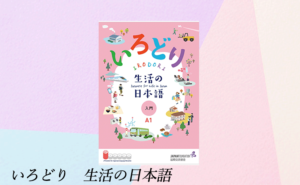

音読を大事にしていて、音読で気付いた点の発音指導をしています。

私が教えた学習者で話せないという方はいないようにすることを意識し、自分の意見を自分の声で発信できるような授業を作るようにしています。

これは、日本語教師としてのこだわりでもあります。

どんなに大人数のクラスでも、授業で1回も声を出さない学習者がいないようにしています。

現在の生徒さんについて

今はどんな生徒さんを教えていますか?

公立の中学校で、日本語指導が必要な生徒に日本語指導を行っています。

「取り出し」と「放課後指導」があります。

「取り出し」はこちらが指定した時間は、みんなと一緒の授業には参加せず、別の教室で日本語を勉強するというものです。

今は4人・週19コマ行っています。

「放課後指導」は、授業ではなく自習の形を取っていて、日本語に限らず各教科の分からないところを勉強するクラスで、そこには9人くらいの生徒がいます。

国籍は、中国が一番多いです。

あとは日本と中国、日本とイラン、日本とフィリピンの日本国籍の生徒です。

公立中学校の取り出し授業というのは、珍しい経歴かと思うのですが、どういった経緯で担当されることになりましたか?

大学院のときに国語の教員免許を取得しまして、更新時期がちょうど産休中で仕事を辞めているときでした。

更新しておけば何かに繋がるかなと思い、更新講習を受けようとしたのですが、どこの機関にも属していなかったため、推薦状を書いてもらえませんでした。

更新には推薦状が必要なので、住んでいるところの教育委員会に相談したら、講師登録を条件に推薦状を書いてもらうことができました。

講師登録がきっかけで「日本語教師を募集しているのでやってみませんか?」とお声掛けいただきました。

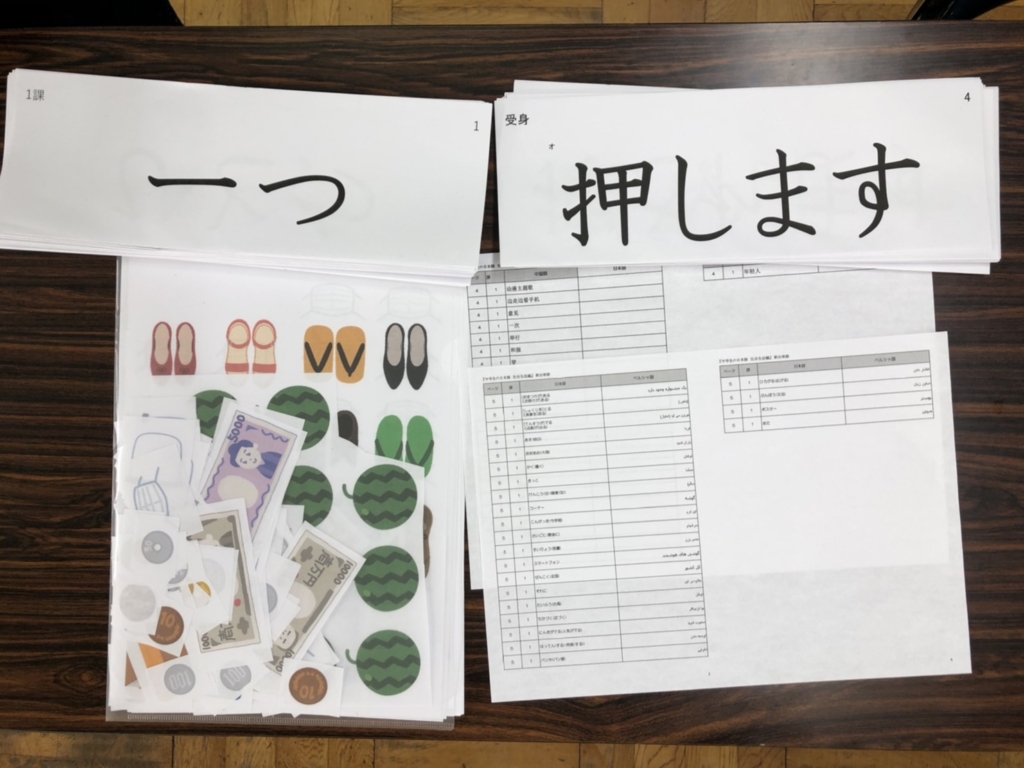

使用している教材

どんな教科書を使用して教えていますか?

今使っているのは『中学生のにほんご』というものです。

「学校生活編」と「社会生活編」の2冊出ているのですが、それをベースに授業をしています。

生徒によって漢字の教材は異なって、非漢字圏の学生は『ストーリーで覚える漢字300』や『かんじ だいすき』、公文式の本を使っています。

漢字圏の学生には、教科書に出てきた漢字をどんどん覚えていくためのプリントを、オリジナルで作成しています。

「出来杉君」というウェブサイトがあるのですが、学習教科の中に「ひらがな・カタカナ」があり、自分で文字を打ち込めるところがあります。

そこに学習したい漢字を入力すると、自動的に練習用方眼紙の形で出てきて、プリントを作成することができます。

分からないことは辞書で調べ、例文を作ってみることを習慣にしたいと考えています。

中学生に取り出しで日本語を教えるということは、国語に限らず、数学や理科などの用語も教える必要がありますか?

これはすごく揺れがあるところです。

文部科学省は、教科についていけない学生の教科指導もしてほしいという方針なので、日本語だけでなく社会や数学、理科などの学習もみるという考えです。

しかし、今私が雇用されている市では、日本語指導のみ行うという方針が取られています。

ただ、現場の先生方は、市費や県費という認識を持っている方はいらっしゃらないので、私ができる範囲で生徒が授業についていけるようにサポートしています。

教科指導をする場合は『ひとつひとつわかりやすく』というシリーズの教材を使っています。

学生のニーズとしては、国語や漢字だけでなく、全体的な教科指導もしてほしいということでしょうか?

そうですね。授業がまったく分からないというわけではなくても、教科に出てくる用語が1回では掴めない学生もいます。

授業を理解して試験で点を取るためには、その用語の説明や覚えるための練習が必要です。

自己学習として本人に任せても、結局自分だとやりきれないので諦めてしまい、どんどん周囲との差が開いてしまうことになるので、やはり教科のフォローも必要だと思います。

日本語教師としての武勇伝

日本語教師としての武勇伝はありますか?

中国の大学で教えているときに、1年に1回、手巻き寿司パーティーを行っていました。

学生と一緒に市場に行って材料を揃え、学生寮の食堂にある、ものすごい大きな釜でごはんを炊いて、酢飯を作りました。

それが好評で、私自身も楽しかったです。

授業ではあまり乗り気じゃない学生も、寿司パーティーでは、私の日本語の説明を一生懸命聞いて、誰かに聞かずに少しでも自分の力で行動しようとしてくれました。

パーティーのあとも、説明の詳細や食材について質問してくれて、話題が広がり、普段とは違う面が見えたり学習意欲のきっかけになったりして、とても嬉しかったです。

また、日本語学校での印象的なエピソードもあります。

日本語学校で教えていたとき、授業の最初に前回の新出語のテスト返却を行っていました。

そこで「間違えることは悪くないけれど、同じ間違いを繰り返すのは馬鹿だよ。間違いは直して、覚えるために3回以上練習しましょう。分からないままにするのはもったいないですよ」とあえてきつい言葉を使って、毎回言っていました。

その結果、テストが返されたらその場で正しい答えに訂正し、3回以上練習するということが学生に定着していきました。

その学生の姿を他の先生が絶賛していて「あのクラスがすごい!教えがいがある!」と話していらっしゃいました。

生徒に学習を意識させることは、生徒の学習進度を早めるだけでなく、一緒に教えている先生の意欲も上げるんだなと思い、学習を意識させることを大切にするようになりました。

働くうえでの喜びと苦労

日本語教師として働くうえでの喜びを教えてください。

学習者が、今まで話せなかった言葉を話したり書いたりできるようになったときです。

最初はみんな挨拶ができるくらいのレベルで、学校の中で会ってもそんなに会話ができなかったり、週明けに会って「週末何したの?」と聞いても一言で終わりだったりします。

そこからだんだん口数が増えていって、いろんな話ができるようになり、お別れしたあとも生徒によってはメールをくれて、交流が続くのはすごく楽しいなと思います。

公立中学では生徒と個人的に連絡を取ることは禁止されているので、今後は教え子と連絡を取ることはなくなってしまいますが…。

苦労はありますか?

学習者の学習スタイルに合った授業をすることです。

個人もそうですし、クラスでもクラスの色みたいなものがあります。

そのクラスに合った、盛り上がる方法を発見して、取り入れるのが結構大変です。

学習者やクラスと自分のやり方が合わなかった場合は、ずっとお互いにしっくりこないと感じたまま終わってしまうので、いつまでも悔やむこともあります。

特に日本語学校で勤務していたときは、そう感じることがありました。

日本語学校ではしっかりカリキュラムが組まれているので、日々こなさなきゃいけない内容が決まっていて、あまりアレンジができないので、やりきれない部分がありました。

日本語学校ではありますが、そのクラスの学習者は、勉強というよりは日本で働くことを目的にしていました。

それでも授業の時間は一緒にいるわけなので、ちょっとでも楽しく、学習者のためになる方法はないかといろいろ考えましたが、やはり最後まで合わせることが難しかったです。

学習者との思い出

尊敬する日本語教師

尊敬できる日本語教師の方はいらっしゃいますか?

大学の恩師である、明海大学の木山三佳教授です。

ひとつのことを教えるときに、その内容だけでなく、関連した知識や繋がりがある内容も教えてくださり、引き出しがすごく多い先生です。

知識量や勉強量はもちろん、進行中の研究内容にも詳しい方です。

また、疑問に思ったことを質問した場合も、ひとつの質問に対して10個20個の回答が返ってきて、参考文献の紹介までしてくださり、すごいなと思っています。

大学を選ぶポイント

これから日本語教師になるために進学する学生に向けて、大学を選ぶポイントや大学の過ごし方のアドバイスはありますか?

大学や大学院からそのまま就職できるように、自分たちの教えるフィールドがあるところを選ぶといいかなと思います。

そうすると、教師としての基礎知識を学ぶことと、それを実践することの両方ができます。

また、今から学ぶのであれば、ぜひ教員免許を取ってほしいです。

教員免許があると、働き方の幅が広がり、少なくとも3パターンから選ぶことができます。

「採用試験に受かっている教員」「受かっていないけれど県費で働く教員」「私のように市費で働く教員」の3パターンです。

市費の場合は、アルバイトのような感じで時給制なので、やれる仕事は少ないのですが、逆に言えば「これは私の担当ではないので」と言えることも多いです。

子育てなど時間に制約のある方や、自分の時間も大事にしたい方にはおすすめです。

県費の場合も、理由があれば、ある程度は部活動の指導なども考慮されるので、働きやすいと思います。

今から日本語教師を目指すなら、一緒に教職を取っておいても損はないと思います。

取るべき資格について

公立の学校で日本語を教える場合、マストの条件は教員免許で、日本語教育の資格は絶対ではないのでしょうか?

絶対ではないのですが、これから日本語指導を希望されるのであれば、資格は取っておいたほうが確実です。

個人的には、日本語学校や留学生別科で担任を経験してから、小・中・高等学校の日本語指導を担当することをおすすめします。

生徒がたくさんいる地域であれば、日本語教育が確立しているので、新人教師が飛び込んでいっても十分教えられると思います。

しかし、生徒が少なくて、あまり確立していないところでは、教材選びや指導の進め方などから担当しなければなりません。

今までやってらした方のスタイルは残っているとは思うのですが、それが果たして適切かどうか見直しも必要なので、ある程度の教師経験が必要になってくると思います。

前任者のやり方を踏襲して繰り返しているだけだと、適切でないやり方がずっと続いてしまう恐れもあります。

その是非を見られるようになってからのほうが、自分自身にも学習者にもいいのではないかと思います。

日本語教育の資格は必須ではないというのが意外ですね。それによって生じる問題はありますか?

教科の先生で、日本語教育をやったことがある方は全然いません。

もともと理科や社会の先生だったけれど、夜間中学に行くと外国の方が多いので、必要に迫られて日本語も教えている方がほとんどです。

実は日本語教育をよく知らなくて、なんとなくやっているままキャリアとなり、10年や20年教えている方もいます。

生徒がたくさんいる学校であれば、きっちりと日本語教育が確立されているのですが、私がいるところのように2~3人の少人数であったり、多くても10人くらいであったりする学校は、日本語教育があまり確立されていません。

そのときの先生によって、やり方もかなり変わりますし、周りの先生たちもよく分からないから言われるがままに指導するという状態です。

日本語教育を専門的に学んできた人が教えなければいけないとまでは言いませんが、やはり日本語指導には専門的な知識が必要なので、それをもって教えてほしいと思います。

これからの日本語教育について

業界や日本語の需要はどのようになると考えていますか?

コロナにより日本語学校や大学はすごく厳しいのではないかと思いますが、公立中学校ではポジティブな面もあります。

幼い頃から日本にいるにもかかわらず「相手の話している内容がすんなり入ってこない」「話すときも日本語話者だったら間違えないような助詞の間違えをしてしまう」「使役と受身がごちゃごちゃになってしまっている」という学生がいます。

今までだったら手一杯で、そのような学生を見られなかったのですが、今の時期は転入生が少ないので、生徒ひとりひとりをじっくり見てあげることができます。

青木先生自身の今後の目標はありますか?

日本語指導が必要な生徒を、少しでも授業が分かるようにしてあげたいと思います。

文字や言葉が全然分からない状態から、少しは授業の内容が理解できて、テストで3点でもいいので、まぐれではなく理解して点が取れるようになってほしいです。

だんだん成績が上がっていって、日本語ができるようになったという達成感を味わってほしいなと思います。

座右の銘

座右の銘を教えていただけますか?

「とりあえずやる」です。

やってみたいと思ったことはとりあえずやってみて、ダメだったら軌道修正をするようにしています。

やろうかどうしようかといろいろ考えるよりは、まずやってみようという精神です。

仕事を通して学んだこと

日本語教師の仕事を通じて学んだことを教えてください。

相手(学習者)も一人の人間なので、教師が一方的に教えるのではなく、学習者に自覚して学んでもらうことが大切だということです。

日本語教師は、トレーナーだと思っています。

練習メニューを考えて、練習風景を一緒に見て「これができないならこっち」「これができたならこっち」と導いていくのが理想だと思います。

学習者の自主性を重んじながら、学ぶ過程を教師が一緒に見ることが大事です。

教師として働き始めた頃以上に、最近またこの考えを意識して取り組んでいます。

日本語教師の魅力

日本語教師という仕事の魅力を教えてください。

日本語教師に限らず、教師はみなさんそうなのかもしれないですが、やはりできなかったことができるようになっていくという、人の成長が見られるところだと思います。

副教材・オリジナル教材